L'imprudenza dei socialisti (Corriere della Sera)

L’imprudenza dei socialisti

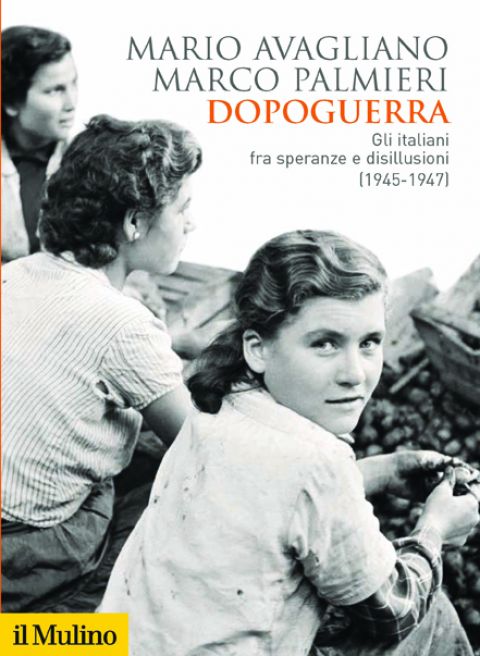

Nel saggio «Dopoguerra» (il Mulino) di Mario Avagliano e Marco Palmieri le vicende che vanno dalla sconfitta definitiva del nazifascismo all’approvazione della Costituzione

di Paolo Mieli

L’otto maggio 1945 segna la fine della Seconda guerra mondiale. «Ma cosa speravamo? Che il giorno dopo la Liberazione le cose fossero già sistemate a dovere e prendessero il loro corso normale?», si domanda quel giorno in una pagina di diario la partigiana azionista Andreina Zaninetti Libano; «io penso che dovremo vedere qualcosa di peggio ancora… Non si risolve di botto una situazione come la nostra». La stagione bellica appena conclusa è stata anche uno «sconvolgimento morale» scrive Antonio Giolitti in Di guerra e di pace. Diario partigiano (1944-1945) edito da Donzelli; «per costruire la pace occorre anzitutto rieducare gli uomini — in gran parte abbrutiti dalla guerra — alla responsabilità e alla dignità della condizione umana». «È un momento curioso quello che attraversiamo», scrive qualche tempo dopo al marito, Fedele D’Amico, la sceneggiatrice Suso Cecchi: «Sai che impressione ho? Sta per scoppiare il dopoguerra. Finora è stato il limbo. Ora ci avviciniamo. Non potrei spiegare altrimenti questo sgomento indefinibile che ha preso un po’ tutti. Proprio tutti. E che non è né stanchezza, né preludio di violenza. Amore mio qui scoppia il dopoguerra. Speriamo che duri poco». Parole che si possono leggere nel libro Suso a Lele. Lettere (dicembre 1945-marzo 1947), edito da Bompiani.

È il contesto di Dopoguerra. Gli italiani tra speranze e disillusioni 1945-1947, il libro di Mario Avagliano e Marco Palmieri che sta per essere pubblicato dal Mulino. Quello ben descritto da un altro libro, di Keith Lowe, Il continente selvaggio. L’Europa alla fine della Seconda guerra mondiale (Laterza): non la gioia per la ripresa di una vita civile e per l’annunciata ricostruzione, bensì l’incertezza, la paura, le idee confuse. E qualche orrore. Quella che Eduardo De Filippo, nella pièce teatrale Napoli milionaria (1945), anziché come un’alba radiosa, definisce «’a nuttata». Che, dice il protagonista della commedia Gennaro Jovine, «ha da passà». Incuriosisce — a tal proposito — la periodizzazione del saggio di Avagliano e Palmieri, il loro racconto si conclude con l’accurata disamina di dodici mesi considerati fin qui dagli storici come «di passaggio». E invece quell’anno, il 1947, iniziato, a gennaio, con il viaggio di Alcide De Gasperi negli Stati Uniti, conclusosi a dicembre, con il voto sulla Costituzione (nei giorni in cui Vittorio Emanuele III muore esiliato in Egitto) contiene qualcosa che merita attenzione. Grande attenzione.

Il 1947 inizia — oltre che con il viaggio americano di De Gasperi di cui si è detto — con la scissione socialista di Palazzo Barberini (11 gennaio): nascono i socialdemocratici guidati da Giuseppe Saragat. L’indomani, il leader del Psi Pietro Nenni annuncia l’intenzione di aprire la crisi di governo: intende dimettersi da ministro degli Esteri e tornare alla direzione dell’«Avanti!». Quel giorno stesso confida al compagno di partito Giuseppe Romita: «Ormai non c’è che da fare un unico partito dei lavoratori coi comunisti».

Il segretario del Pci, Palmiro Togliatti, è — documentano Avagliano e Palmieri — assai più prudente del leader socialista. Capisce al volo che De Gasperi si servirà della crisi per «riequilibrare» il governo a vantaggio della Dc (Mario Scelba andrà all’Interno e Carlo Sforza agli Esteri) e giudica frettolosa la sollecitazione fusionista del leader socialista. Il 25 febbraio 1947 nasce il terzo governo De Gasperi, l’ultimo con comunisti e socialisti. Durerà poche settimane. Il clima nel Paese è sempre più teso: il 28 marzo a Gioia del Colle, in provincia di Bari, un gruppo di militanti di sinistra reagisce ad un incendio della Camera del lavoro, tentando di linciare il presunto autore e devastando poi le sedi dell’Uomo qualunque, dei monarchici e della Democrazia cristiana. Sul suo diario Giulio Andreotti intuisce l’importanza dell’episodio e si domanda se sarà un’«una tantum» o «l’inizio di un ciclo».

Proseguono intanto i lavori dell’Assemblea Costituente. Accanto a quelle ufficiali si svolgono sedute riservatissime (ma documentate) a cui prendono parte «tre professori» della Dc, La Pira, Dossetti e Moro, Lelio Basso per il Psi, e Togliatti in persona. Il quale Togliatti coglie di sorpresa il resto della sinistra (ma anche la Dc) accettando l’inserimento in Costituzione dei Patti Lateranensi. Per tutto il 1947 il segretario del Pci mantiene la porta socchiusa al partito cattolico. Anche se alcuni risultati elettorali sono per lui incoraggianti. Il 20 e 21 aprile si tengono le regionali in Sicilia: la Dc subisce un crollo e scende dal 33,6% al 20,5%; il Blocco del popolo, socialisti e comunisti, si attesta al 30,4%, guadagnando dieci punti rispetto all’anno precedente. Per Nenni è la prova che i due partiti della sinistra devono fondersi. Il 27 aprile, in una riunione della direzione democristiana, De Gasperi riferisce di aver notato che «Saragat e i repubblicani hanno paura dei comunisti». Ma ad aver paura è anche la Dc. Il 1° novembre Paolo Emilio Taviani annoterà sul diario: «Riunione sotto la mia presidenza dei segretari provinciali della Dc dell’Italia settentrionale… Sono tutti convinti — tranne quelli di Vicenza e di Savona — che la vittoria andrà certamente ai socialcomunisti».

Il 1° maggio in Sicilia, a Portella della Ginestra, i banditi di Salvatore Giuliano aprono il fuoco sui partecipanti alla festa dei lavoratori. L’8 maggio i comunisti francesi sono costretti a lasciare il governo. Stessa sorte tocca agli italiani. Andreotti annota però nei suoi taccuini che i fastidi maggiori vengono dal Psi: «De Gasperi non ne può più… Il doppio gioco dei socialisti è tremendo». Il 13 maggio si apre la crisi ed è curioso come i democristiani ancora una volta si sentano provocati e sfidati più dai socialisti che dai comunisti. Togliatti sorprende (positivamente) De Gasperi scrivendogli una lettera per assicurargli la disponibilità del proprio partito ad accettare aiuti economici americani (osteggiati dall’Urss). Il 31 maggio nasce il nuovo governo De Gasperi senza Psi e Pci.

Avagliano e Palmieri notano che la prima reazione del Pci all’estromissione dal governo è «tutto sommato pacata». Il liberale Epicarmo Corbino, non senza una qualche ingenuità, domanda a Togliatti se il Partito comunista ha in cantiere «qualche mossa insurrezionale». Togliatti gli risponde: «Lei non ha capito che cosa è il Pci; la via greca, quella della guerra civile, non rientra tra le nostre ipotesi». E il 1° luglio si presenta alla direzione comunista gloriandosi per «non aver messo in campo parole d’ordine insurrezionali», cosa che «ha accresciuto il prestigio del nostro partito in determinati strati sociali e specialmente tra i ceti medi». Nenni è molto più radicale e parla di «governo nero». È lui il primo a sostenere che De Gasperi, avendo rotto l’unità antifascista, può essere considerato come colui che ha spalancato le porte al nuovo fascismo. Il 31 maggio l’«Avanti!» titola Un governo da rovesciare. Presto anche il Pci si adeguerà a questi toni. Nel secondo congresso nazionale della Cgil (ancora unitaria), a Firenze dal 1° al 7 giugno, «l’atmosfera è così elettrica che durante tutti i lavori gli interventi dei delegati dc sono costellati di fischi e di interruzioni» tanto che a un certo punto Giulio Pastore va al microfono e avverte: «O lasciate che esprimiamo il nostro pensiero, o la corrente cristiana abbandona la sala». E quando uno dei leader cattolici, Luigi Morelli, si augura che la sua corrente diventi maggioritaria «per poter portare ovunque lo spirito del primo operaio, il Cristo di Nazareth», si scatena quella che l’«Osservatore Romano» definisce «una vergognosa gazzarra».

Ma Togliatti frena, frena e frena ancora: «Spera che il governo centrista sia una parentesi temporanea», scrivono Avagliano e Palmieri. Le manifestazioni di piazza si fanno più accese. Ma nel Paese c’è incertezza. Annota il 20 settembre nel proprio diario l’azionista Giorgio Agosti, questore di Torino: «La giornata è trascorsa calma. In piazza San Carlo non più di quindicimila persone. Stanchezza nelle masse e crescente senso di paura e di avversione negli ambienti borghesi. Ho l’impressione che sia stata per le sinistre una giornata nera: troppo simile ad altre del ’20 e del ’21».

Tra il 22 e il 27 settembre si tiene a Szklarska Poreba (in Polonia) una conferenza dei partiti comunisti europei — per dar vita al Cominform, una struttura di coordinamento — nel corso della quale gli italiani vengono più volte accusati di essere stati troppo accomodanti con la Dc e di aver «reagito troppo debolmente» alla cacciata dal governo. È un segnale di Stalin a Togliatti. Il quale si affretta a presentare con Nenni una mozione di sfiducia al governo che viene respinta grazie ai voti dell’Uomo qualunque, i quali vanno provvidenzialmente ad aggiungersi a quelli centristi. Curiosità: la mozione, oltre che da Togliatti e Nenni, è firmata anche da Saragat, non ancora inglobato nella maggioranza degasperiana, nonostante proprio dalla conferenza in Polonia sia bollato come «traditore servo dell’imperialismo». Si vota a Roma per le amministrative, vengono violentemente contestati alcuni comizi del ricostituito partito fascista, il Movimento sociale italiano; viene ucciso — con una dinamica mai ben ricostruita — un ragazzo della Dc, Gervasio Federici. Annota con qualche disappunto il liberale Anton Dante Coda: «Stasera la città è sotto l’impressione dell’assassinio del giovane democristiano Federici, accoltellato da un comunista… è previsto che questo episodio gioverà elettoralmente alla Democrazia cristiana».

Il 17 ottobre di quello stesso 1947 si riunisce il comitato federale del Pci di Genova. Avagliano e Palmieri ne citano i verbali. Prende la parola il segretario, Secondo Pessi, e afferma: «Occorre anche un’azione extraparlamentare, occorre uno spirito di mobilitazione, di attacco e non lasciarci conquistare dal feticismo della legalità; la nostra lotta non vuol dire lotta pacifica, ma può anche dire lotta violenta, lotta armata». Dai verbali si desume che altri sono ancora più espliciti: «I compagni che hanno sempre parlato di mitra saranno i primi ad andare in cantina, riprendere le armi qualora la situazione dovesse diventare maggiormente tesa» (Bugliani); «Io mi spingo anche più in là, non solo è necessario per me far paura agli avversari, ma anche farne pulizia in modo concreto e attivo» (Fioravanti).

Il 7 novembre, la direzione del Psi torna alla carica e approva un ordine del giorno in cui si accusa il governo De Gasperi di «mettere in pericolo la democrazia e le istituzioni repubblicane»; di conseguenza propone «un raggruppamento di tutte le forze democratiche per la lotta della sinistra contro la destra». Togliatti «nutre qualche riserva», ma poi accetta la proposta con una singolare motivazione: i socialisti, se lasciati soli, non resisterebbero alla tentazione «di fare dell’anticomunismo».

Il 9 novembre a Mediglia, nella campagna milanese, vengono esplosi colpi di arma da fuoco contro giovani comunisti che rientrano da una festa danzante. L’11 novembre alcuni manifestanti di sinistra circondano la cascina del qualunquista Giorgio Magenes, che reagisce uccidendo l’operaio Luigi Gaiot. Magenes viene linciato. A seguito di questo episodio il 28 novembre viene comunicato un «avvicendamento» prefettizio: Ettore Troilo, ex comandante partigiano, è sostituito da Vincenzo Ciotola che non ha uguali referenze. Un gruppo di attivisti comunisti occupa la prefettura. Giancarlo Pajetta, segretario regionale del Pci, gioisce per l’accaduto e se ne gloria. Ma Togliatti — innervosito dall’iniziativa — lo esorta a far uscire i manifestanti dalla sede prefettizia.

Il 12 dicembre a Milano attivisti della Volante rossa sequestrano l’ingegner Italo Tofanello, dirigente delle Acciaierie Falck, denudandolo e portandolo in piazza Duomo, dove viene rilasciato in mutande con un biglietto firmato «un gruppo di bravi ragazzi». Il 16 dicembre viene lanciata una bomba a mano contro la casa di Andrea Gastaldi, ex segretario del Pnf a Torino. «Episodi che poi negli anni Settanta verranno imitati dalle Brigate rosse», sottolineano Avagliano e Palmieri. Il 15 dicembre Saragat entra con il suo partito a far parte del governo De Gasperi. Il distacco di Saragat dai socialisti ormai è totale, forse anche perché in quel 1947 il partito di Nenni era stato, per così dire, più «comunista» dello stesso Pci.

Bibliografia

Tra le testimonianze dirette sulle vicende della lotta partigiana e quelle immediatamente successive, un documento senza dubbio importante è il diario del futuro ministro Antonio Giolitti (all’epoca dirigente comunista) Di guerra e di pace, a cura di Rosa Giolitti e Mariuccia Salvati (Donzelli, 2015). Molto interessante anche l’epistolario Suso a Lele (Bompiani, 2016), che raccoglie le lettere scritte da Suso Cecchi D’Amico a suo marito Fedele D’Amico (detto Lele) tra il dicembre del 1945 e il marzo del 1947. Da segnalare sul piano storiografico: Keith Lowe Il continente selvaggio (traduzione di Michele Sampaolo, Laterza, 2013); Tony Judt, Dopoguerra (traduzione di Aldo Piccato, Mondadori, 2007; Laterza, 2017).

(pubblicato su www.corriere.it, 24 giugno 2019)

- Pubblicato in Recensioni